Para Eugenio Padorno, el punto de partida de Isla militante. El testamento insular de Shakespeare y Cervantes. Entre La tempestad y La ínsula Barataria (Pretextos), el libro de Antonio Puente que presentó el día 20 de diciembre, en la sala José Saramago, está en La Utopía de Tomás Moro, cuyo título en realidad es Libro del estado ideal de una república en la nueva isla de Utopía. Padorno dijo del libro de Puente que no es un libro académico, pero que no le falta rigor, que es como la onda que provoca en el agua una piedra arrojada al Atlántico. La obra indaga sobre la insularidad y tiene una doble estructura: horizontal, por el paralelismo entre las obras y las islas de las obras de Shakespeare y Cervantes, y vertical, por la oposición entre los personajes de ambas, Próspero y Calibán, colonizador y colonizado, occidental y hombre periférico, y Don Quijote y Sancho Panza. También dijo que Puente presta atención al concepto de isla como “soporte geográfico y existencial donde acontece la vida, como el territorio desde el que se obtiene la imagen del mundo”. Además, no renuncia ni al estilo ni a la originalidad. Solo puso un reparo a la obra, y es que no tiene índice onomástico de los autores que aparecen, porque sería “un libro de consulta indispensable”.

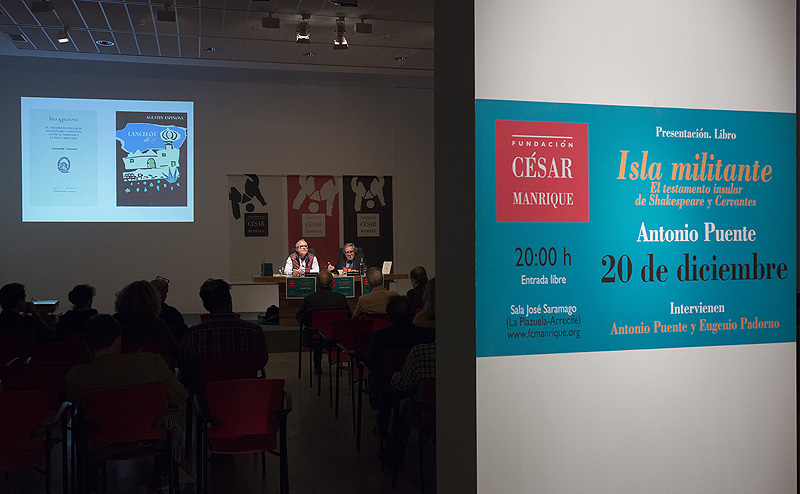

La presentación en la Fundación César Manrique es la primera que se hace del libro. Puente subrayó la importancia de Lanzarote en el libro a través de Lancelot 28º-7º, de Agustín Espinosa como “mito fundamental de este ensayo”. De hecho, acabó su intervención destacando la capacidad de ese autor de adelantarse en definir al “ser insular atlántico”.

El objetivo del libro, según el propio Antonio Puente, es el de buscar rasgos distintivos de la condición insular atlántica. El Atlántico, para Puente, es un mar en “perpetuo descubrimiento” y la capital de su cultura es el agua. Para ello, el autor buceó en los textos de autores atlánticos cubanos, antillanos, irlandeses o canarios, como Cairasco de Figueroa, a quien también reivindicó Padorno, que es “el fundador secreto de la literatura sudamericana”, por su influencia en Silvestre de Balboa, “y sin embargo ningún académico cubano -afirmó- sabe quién es Cairasco” a pesar de que también está documentada su influencia en Góngora.

El autor habló sobre la elección de la isla sin nombre de La Tempestad, de la ínsula Barataria y de otros autores atlánticos con los que ha ido construyendo “un mapa inexistente de esta literatura atlántica comparada”. Para él, una de las cuestiones clave es que la insularidad es “geografía sin tiempo y sin historia”, es atemporal. Del mismo modo, en las islas parece que todo es arrebatado o procede de una disputa mientras que el continente es el terreno de la dialéctica. Sin embargo, hay conexiones, como la que existe entre la morriña gallega, la saudade portuguesa y la magua canaria, que es algo así como anticiparse a tener nostalgia, una “nostalgia del presente”.

En su presentación, Puente fue pasando de Domingo Pérez Minik a Domingo López Torres y Ángel Sánchez hasta Joyce, para quien el humor insular (irlandés, luego insular), era húmedo y seco, y para quien el ideario insular es “silencio, destierro y astucia”. Otro paralelismo: una contestación de León y Castillo a Galdós, amigos de juventud. Cuando el escritor le cuenta al político, entonces embajador de España en París, las dificultades para publicar sus obras en Francia, éste le contesta: “Paso de buey, tripas de lobo y hágase el bobo”, que, para Puente es “silencio, destierro y astucia”. Otro irlandés, Samuel Beckett, confesó que en realidad nunca había abandonado la isla y que es lo único que conocía… aunque tampoco la conocía.

Después de repasar la preeminencia del espacio sobre la historia, la deslocalización y la parodia, Puente terminó con Agustín Espinosa, pero antes habló de otra característica insular, la ambivalencia, a la que se refiere Severo Sarduy cuando afirma que cada cosa de la isla es la isla misma. La presentación, terminó, como es habitual, con la intervención del público y con Padorno preguntándose por el silencio, o por los silencios, de los canarios y los autores canarios.

Nota de presa: Más información. Presentación del libro Isla militante